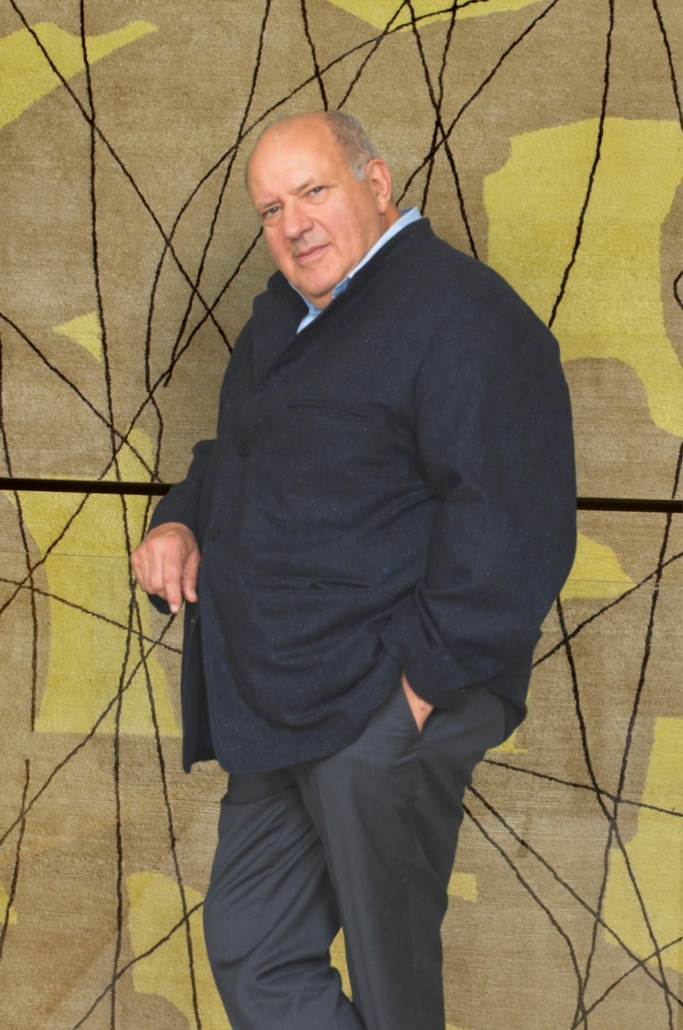

Marcel Zelmanovitch

Bien que sa galerie soit un lieu incontournable pour les décorateurs et les collectionneurs, Marcel Zelmanovitch, le fondateur de la maison Diurne est resté un homme aussi discret que passionnant. C’est pourtant lui qui créa, il y a quarante ans, avec un partenaire népalais, le premier atelier produisant des tapis uniques. Tissés à partir de ses propres dessins, il les diffusait ensuite dans la galerie qu’il venait d’ouvrir rue Jacob. Précurseur, il édita très vite les créations d’autres artistes ou de designers reconnus. Depuis, bien que son succès soit international, la galerie est restée résolument ancrée rue Jacob, à mi-chemin entre les éditeurs de tissus de la place Fürstenberg et les antiquaires du Carré Rive Gauche, au coeur de ces quelques kilomètres carrés qui inspirent le monde entier. A l’occasion de la nouvelle exposition de la galerie, “Les ombres sur le mur” consacrée à ses dernières créations, Marcel Zelmanovitch est revenu avec nous sur cette magnifique aventure.

Marcel, vous avez initié il y une quarantaine d’années un véritable bouleversement dans l’artisanat du tapis ?

Marcel Zelmanovitch : Pour commencer, je pense qu’il est important de dire que le tapis a une place particulière dans un espace, c’est le lieu de la convivialité, de l’intime, de la conversation. D’ailleurs c’est souvent la première pièce que les décorateurs choisissent pour donner le ton à un décor. Avant de devenir un objet de luxe et de raffinement c’est aussi l’objet ancestral par excellence, qui, depuis l’antiquité, est le reflet de cultures, de traditions et d’un savoir-faire qui ont traversé les siècles et sont parvenus jusqu’à nous. Un objet nomade qu’on a commencé par fabriquer pour se protéger du froid ou pour y dormir avant qu’il ne devienne l’expression d’une véritable richesse culturelle et artistique.

Vous avez créé Diurne en 1982 et vous n’avez jamais quitté ce quartier qui pour vous est emblématique d’une histoire et d’un certain art de vivre ?

M.Z : Ce quartier a toujours été pour moi une source d’émerveillement. Etudiant, à chaque fois que j’arpentais le boulevard Saint-Germain de bout en bout et les rues qui l’entouraient, j’avais l’impression d’avoir une partie de l’histoire devant les yeux. Au milieu de tous ces éditeurs, de ces galeries, ces antiquaires, il y avait aussi ces hôtels particuliers majestueux que je découvrais jour après jour, mois après mois. Quand j’ai débuté l’aventure de Diurne, il était évident pour moi que la galerie y aurait sa place, je me suis d’ailleurs installé rue Jacob avant d’avoir mis un pied au Népal !

A cette époque, vous êtes la seule galerie à présenter des tapis d’artistes et à réaliser des pièces uniques sur mesure ?

M.Z : Dans les années 80 on ne parlait pas encore d’éditeurs de tapis mais c’est pourtant tout de suite ainsi que j’ai vu les choses. Aujourd’hui encore je pense que c’était un bon choix car j’ai très vite rencontré une clientèle qui était réceptive à cette nouvelle approche de la réalisation et de la production, avant que les grands décorateurs, comme Jacques Grange, ne s’intéressent aussi à notre vision de cet artisanat et que les choses ne prennent une autre ampleur. Aujourd’hui c’est devenu la spécificité de la production népalaise, les plus grands décorateurs y font fabriquer leurs tapis.

Mais avant cela, vous avez étudié l’histoire, puis le dessin, vous êtes devenu artiste … Pourquoi avez-vous choisi le tapis comme medium de travail ?

M.Z : Mon père était tapissier. Il avait beaucoup d’intuition et son entreprise était florissante. Lorsqu’il est décédé, encore jeune, ma mère s’est intéressée aux revêtements de sol et très vite je lui ai soufflé l’idée que le tapis me semblait être beaucoup plus intéressant, avec une dimension artisanale et exclusive que n’avaient pas les autres matériaux. Je n’y connaissais rien à l’époque mais je suis allé voir les importateurs parisiens de tapis d’Orient pour découvrir ce milieu. En Chine ou en Inde, il y avait des collections énormes de tapis reproductibles à l’infini. En Iran en revanche, il était impossible d’atteindre l’artisan, tout passait par des réseaux, des circuits. Au Pakistan la production était tombée dans une médiocrité effrayante. Puis en Allemagne, en 1976 ou 1977, j’ai découvert pour la première fois un tapis népalais, qui m’a vraiment semblé être très différent de tout le reste de la production contemporaine, les nœuds tibétains et la qualité des matières étaient remarquables. J’ai tout de suite pensé que je pourrais faire reproduire mes dessins et mes peintures au Népal et créer ainsi des pièces uniques, sur mesure, destinées à être présentées comme des œuvres d’art.

Dans un premier temps il m’a fallu trouver les artisans avec lesquels je pourrais travailler, car même à Katmandou, on était déjà passés au rêve de la production de masse, ce qui est toujours pénalisant pour la qualité des choses. Mais j’ai eu la chance de rencontrer un jeune tisserand qui montait son atelier et qui s’est intéressé à mon idée. Pour réaliser ces tapis, il fallait aussi que nos dessins soient très précis : vous pouvez demander à un tisserand d’être le plus fidèle possible à votre dessin mais pas de l’améliorer. Ma femme, qui a une formation d’architecte et qui a toujours travaillé avec moi, a tout de suite utilisé l’informatique et l’infographie, puis Internet.

Chacun des modèles que vous créez, même s’il fait partie d’une collection, reste une pièce unique ?

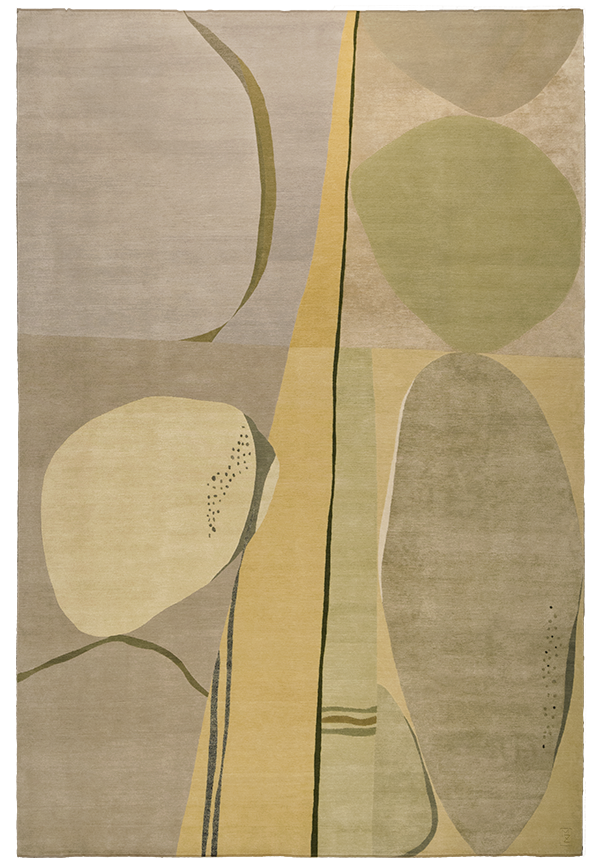

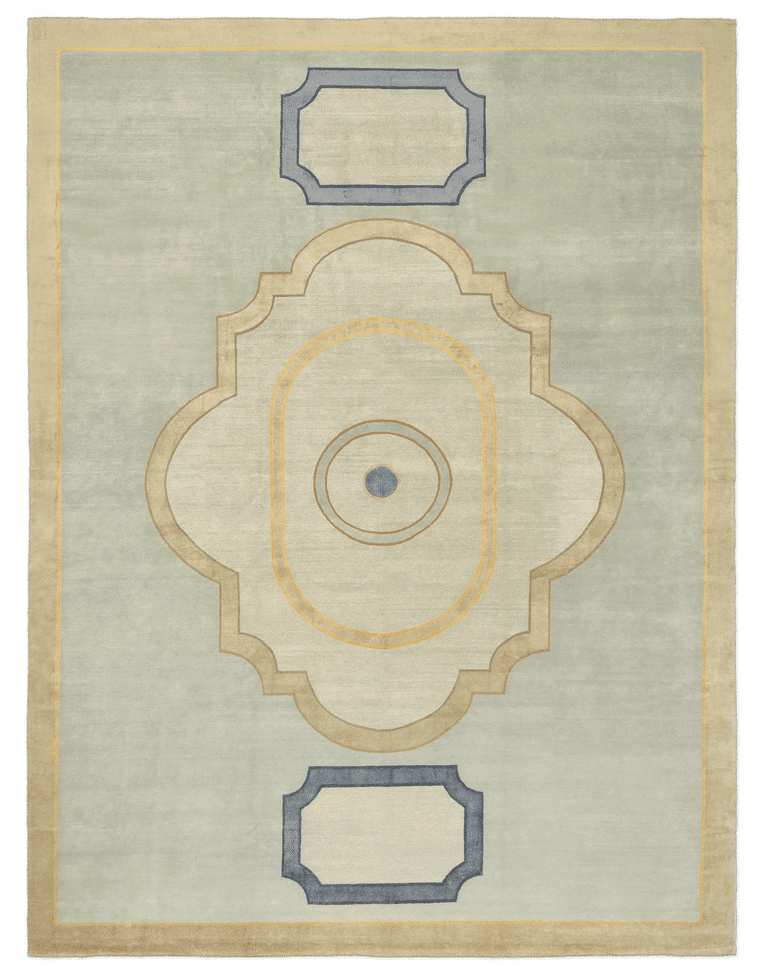

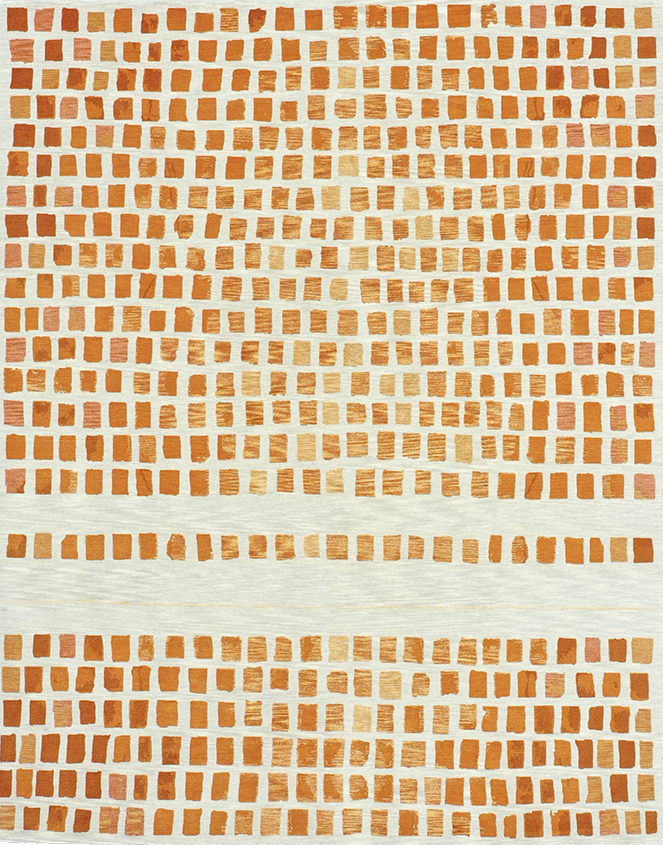

M.Z : Ce sont toujours des pièces uniques ou des éditions limitées et ils sont tous différents, comme le sont dans l’art des eaux fortes ou des gravures. Notre catalogue regroupe plusieurs centaines de créations, les tapis d’artistes dans la Collection Signature, la Collection Contemporaine du studio Diurne les tapis de la Collection Classique qui sont tous des réinterprétations d’un mouvement, d’un style ou d’une tradition, l’idée étant de retrouver un esprit plus qu’un dessin. Pour notre collection de tapis sur les Jardins moghols par exemple, nous sommes allés chercher les éléments dans les miniatures ou même les sols, en alliant la finesse du nœud persan à la noblesse de la laine et de la soie, créant des tapis qui évoquent des jardins et des palais rêvés.

Nous avions fait cela il y a quelques années pour une collection de tapis 18ème qui n’étaient pas des savonneries mais plutôt des représentations de l’imaginaire que nous avions de ce siècle, avec ses soieries lyonnaises et ses damas florentins. Toutes nos collections sont d’ailleurs le reflet d’un imaginaire : La collection “Empreinte” rappelle les formes géométriques de l’Art déco, “Azulejos” est un hommage à l’artisanat traditionnel portugais, “Ferronnerie Andalouse” met à l’honneur la splendeur de l’Andalousie et son héritage culturel ….

Mais nous pouvons aussi partir d’une idée originale du client, selon ses instructions, ses inspirations … Les chargés de projets du Studio Diurne explorent alors avec lui les différentes techniques de tissage, les matériaux, les couleurs, les effets possibles puis élaborent une maquette pour visualiser le futur tapis.

Vous travaillez beaucoup avec les décorateurs ?

M.Z : Jacques Grange, Jean Louis Deniot, Alberto Pinto, Tino Zervudachi et d’autres moins connus sont des décorateurs avec lesquels nous avons beaucoup travaillé et dont nous avons aussi beaucoup appris car un grand décorateur véhicule une vision du monde, un imaginaire et un savoir-faire. Pour Diurne participer à un projet de décoration, y intégrer une pièce unique, c’est sublimer une idée, un dessin, une recherche artistique, pour créer un objet habité. Jacques Grange m’a aussi permis de rencontrer une clientèle de grands esthètes. Aujourd’hui c’est mon fils Thomas qui prend la relève avec une autre génération de décorateurs et de designers comme Mattia Bonetti, Francis Sultana, Richard Zana, Raphaël Navot, Marie Bastide, Studio KO …

Et au Népal, vous travaillez toujours avec les mêmes artisans ?

M.Z : La révolution de 2000 m’a fait redouter une fermeture complète du pays, mais ça ne s’est pas du tout passé ainsi, le gouvernement a même favorisé la production de tapis à la manière dont nous l’avions initiée, ils avaient conscience que la qualité était un facteur essentiel. Ils ont aussi favorisé le développement en séparant les activités liées à la fabrication : un atelier pour le tissage, un autre pour la coloration, un troisième pour le lavage et encore un autre pour la filature, en respectant une certaine éthique dans la production.

Vos modèles doivent parfois être copiés ?

M.Z : Je me trouve à la fois paresseux et vaniteux sur ce sujet. Copier un dessin est une chose, mais la qualité des réalisations, le savoir-faire, en est une autre. L’édition de tapis, c’est d’abord une grande maîtrise de cet artisanat : un tapis réalisé à la main a un rythme très particulier, l’alchimie entre la subtilité des teintures, la sélection des matériaux, l’agilité des tisserands, la précision du ciselage et le dessin original ne sont pas vraiment reproductibles.

La renommée de la galerie est internationale mais vous êtes toujours resté fidèle à Paris ?

M.Z : Nous étions représentés dans les années 1990-2000 chez Entrée Libre, une galerie de Soho car une clientèle américaine importante. Mais le quartier s’est transformé en devenant celui des grands couturiers et la galerie a disparu. Aujourd’hui nous sommes représentés par des Design galleries dans différentes villes des Etats-Unis et par Mélanie Courbet dans sa galerie new yorkaise. Mais notre ADN est germanopratin ! La France a encore et aura, je pense, toujours, une place et un rayonnement importants dans le domaine de la décoration.

Vous avez toujours conservé une vision d’artiste sur les choses ?

M.Z : Oui, je crois que Diurne est exactement l’expression de ce que je voulais qu’elle devienne : un corpus de modèles et de collections qui correspondaient déjà à mon imaginaire il y a quarante ans.

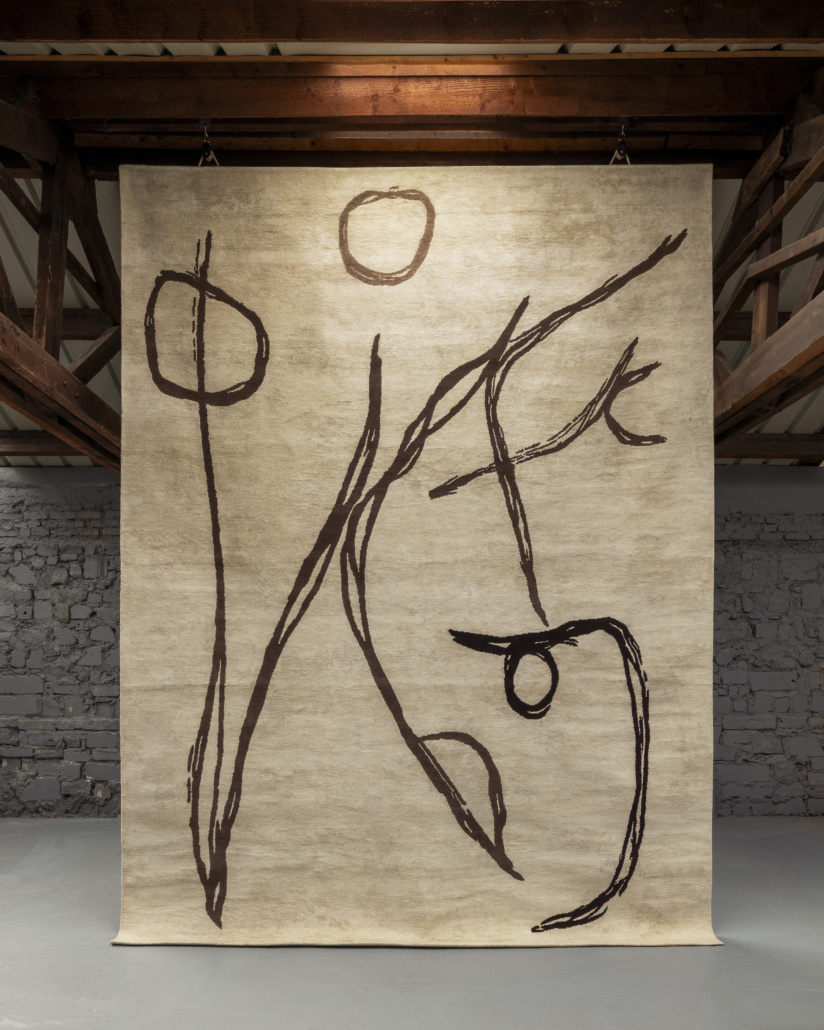

Cet automne, nous avons la chance de découvrir un dyptique réalisé à partir de vos derniers dessins ?

M.Z : Je l’ai appelé « Presque la nuit presque le jour ». Durant l’hiver 2023, un soir, je regardais un champ au moment même où le jour baissait, où la nuit arrivait. J’observais de fines couches noires qui apparaissaient sur les volumes. Bientôt on ne verrait plus rien, le noir ferait disparaître le champ que j’avais devant les yeux. Le lendemain matin, je me suis trouvé à la même place, au moment où le jour se levait et les choses avaient une drôle de façon de s’envelopper de lumière, une drôle de façon cette fois d’apparaître. J’avais vécu deux « presque » : presque la nuit d’abord, et presque le jour ensuite.

Ces moments-là m’ont fait percevoir la manière dont la lumière façonne notre perception des choses. Entre l’ombre et la clarté, il existe une transition délicate, un espace hésitant entre deux états. Ce phénomène, qui se joue à des instants précis, évoque le fragile équilibre qui nous entoure, où chaque détail peut changer notre vision du monde. C’est dans ces instants que la peinture peut nous aider à traduire ce que les mots seuls peinent à saisir : une vibration fugace, une émotion éphémère. C’est ce que j’essaie de représenter dans ce diptyque. J’expose, à ma façon, le plus quotidien, le plus banal et le plus éternel des mouvements qui font la vie, celle du végétal et de l’animal, cette alternance de l’activité quand le soleil éclaire la surface du globe et du repos quand il se cache.

Chaque coup de pinceau devient une exploration de cet entre-deux, une quête pour capturer l’instant où tout vacille entre le visible et l’invisible. Je cherche à représenter non pas simplement ce que mes yeux perçoivent, mais ce que mon esprit ressent au contact de ces transitions lumineuses. L’idée n’est pas de figer une scène, mais d’inviter celui ou celle qui observe à ressentir ce flottement, cette hésitation entre l’ombre et la lumière.